왜 ‘저속 진행 사회 실험’이 중요한가

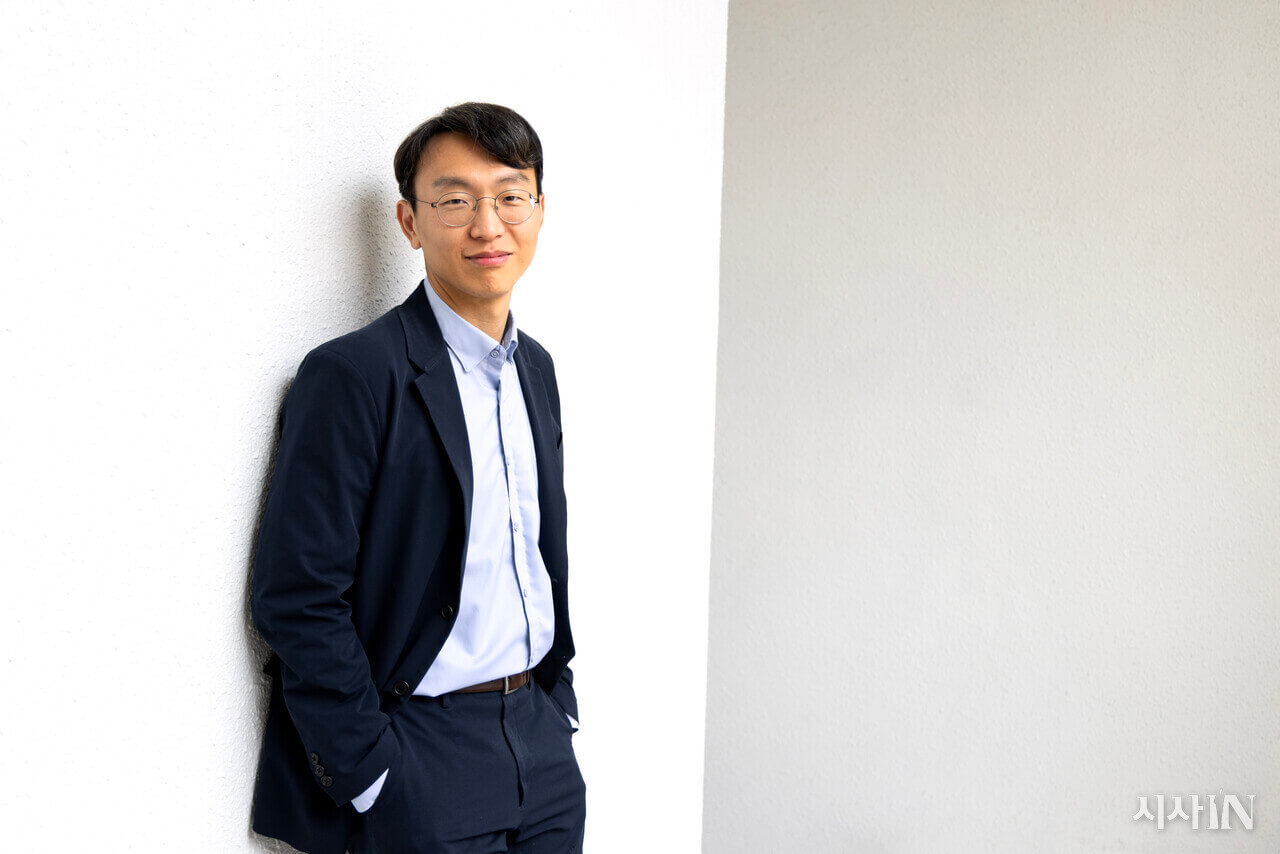

제가 존경하는 정희원 교수님이 병원을 퇴사하신다는 소식을 듣고, 시사인의 인터뷰를 찾아 봤습니다.

시사인 기자님이 제목을 너무 잘 뽑으셨어요. “저속노화 사회실험가” 정희원의 “기울어진 운동장 바로잡기”

(사진 출처 : 시사인 기사)

줄곧 관심을 가지고 오래 연구한 주제는 인구 집단을 대상으로 ‘어떻게 하면 사람들의 건강을 개선시킬 수 있는가’였다.

2014년 선배 의사 한 명과 강원 평창군에서 운동·영양·정신 건강 프로그램 등을 제공하는 일명 ‘평창 코호트’ 연구를 진행했다. 주로 집에만 머무르던 독거 어르신을 밖으로 나오게 해 주 2회 운동 프로그램에 참여시켰더니 10년 이상의 신체 기능 향상이 관찰되었다.

이 연구는 아산병원 연구진이 지금도 이어가고 있다. 어떻게 하면 인구 집단의 건강을 나아지게 할 수 있는지 이미 많은 지식이 쌓여 있다. 가이드라인도 나와 있다. 일본은 20년 전부터 도입했고, 싱가포르는 40년 전부터 ‘빅픽처’를 그려 따라가고 있다.

저는 교수님이 “저속 노화 사회 운동가”가 되시겠다는 것으로 이해했습니다.

사실 저속 노화 신드롬이 불고 있는 상황이고, 자본과 욕망이 몰리는 거대한 시장이 되었으니 교수님은 저속노화의 아이콘으로 앞길이 창창하신데 말입니다. TV 대신 라디오를 선택한 대목이 인상적입니다.

TV 프로그램은 제작진과 얘기하다 보면 결국엔 ‘쇼닥터’ 역할을 요구하는 경우가 많았다. 건강 강의를 해달라고 해서 가보면 마지막은 ‘특정 항산화제를 먹어야 한다, 저분자 콜라겐을 먹어야 한다’ 이런 식으로 대본이 짜여 있다. 그 시간에 바로 옆 홈쇼핑 채널에서는 그 제품을 팔고 있다.

라디오의 굉장히 좋은 점이 제멋대로 말할 수 있다는 것이다. 라이브라 방송 중에는 편집도 안 된다. ‘굳이 인터넷에서 파는 뇌 영양제 안 드셔도 됩니다. 드셔도 치매 예방 안 됩니다’ 이런 얘기를 할 생각이다.

교수님이 예로 들어 주신 목표가 너무 신선했고, 저는 절로 존경심이 생깁니다.

한국인들이 노출돼 있는 모든 종류의 먹거리에 대해 ‘운동장의 기울기’를 바꾸고 싶다. 예를 들어 식당에 가면 흰쌀밥을 주는데, 현미밥이나 잡곡밥이 기본인 문화로 바꾸어가는 것이다.

먹는 즐거움을 희생하지 않으면서도, 소비자 입장에선 너무 비싸지 않고, 기업 입장에서는 지속 가능한 수익을 낼 수 있는 일종의 ‘골디락스 존’을 찾아보려 한다.

문화가 가장 늦게 바뀌는 것, 우리 다 알잖아요.

인식도 바뀌어야 하고, 대안도 매력적이어야 하고, 공급자와 소비자 모두의 이해관계에도 부합해야 하고, 제도와 규제도 바뀌어야 합니다.

그 과정이 너무 힘들고 어려울 것이 뻔히 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 해야 하니까 하겠다는 말씀에, “아 이분이 사회사업가로 결심을 하셨구나” 싶었습니다.

의료 3.0 시대의 예방 중심 개입

정희원 교수님의 인터뷰를 보면서 미국에서도 이런 일을 하고 있는 한 분이 떠올랐습니다.

질병 해방이라는 책으로 접했던 피터 아티아 박사님입니다.

저는 이분을 의료 3.0 산업 개척자라고 인식하고 있습니다.

피터 아티아 박사님은 현재의 의료는 죽어가는 생명을 살리는 데 최적화되어 있는, 치료 중심의 의료, 이를 의료 2.0이라고 정의합니다.

하지만 의료 2.0은 평균 연령을 높이는 데는 크게 기여했으나, 건강 수명을 늘이는 데는 크게 기여한 바가 없습니다.

특히 느린 죽음을 부르는 네 기사 질병(심장질환, 암, 치매, 당뇨) 앞에서 의료 2.0은 무능함을 보여줍니다.

의료 3.0식 개입은 만성질환이 발생할 수 있는 리스크 요인에 사전에 개입하여 만성질환이 발생할 가능성을 최대한 낮추는 의료적 접근을 의미합니다.

의료 3.0은 (1) 공격적인 예방 중심 처방, (2) 개개인별로 다른 유전 정보, 생활방식, 건강 데이터에 기반한 개인화 처방, (3) 조기 발견, 모니터링, 개인화된 개입을 위한 기술 기반 접근을 주장합니다.

질병이 발병한 후에 치료하는 의료 2.0과 별개로, 의료 3.0이 또 하나의 산업으로 개척되어야 한다는 것입니다.

저는 그래서 이 분을 의료 3.0 산업 개척자라고 부릅니다. 아마도 미국의 의료 시스템은 우리 나라보다는 조금 더 규제로 인한 제약이 적기 때문에 가능한 주장이 아닌가 싶습니다.

골관절염도 저속 진행 가능한 질병인가?

피터 아티아 박사님이 주목한, 느린 죽음을 부르는 네 기사 질병은 모두 대사성 질환입니다.

천천히 오랫동안 진행되는 질병에 대해서는, 위험 요인이 있는 사람을 사전에 발견해서 운동, 식이습관, 생활습관, 약물 등을 조합하여 조기 개입하는 방식으로 대응할 수 있다는 것입니다.

국제 골관절염 연구 학회의 정의와 같이, 골관절염도 대사성 질환입니다.

통증을 감지하기 전에, X-ray에서 관절 구조의 변경이 발견되기 전부터 진행되는 질병이라면,

골관절염도 위험 요인이 있는 사람을 사전에 발견해서 적절한 운동, 식이, 생활습관을 조합하여 조기 개입하면

골관절염을 예방하거나 적어도 골관절염이 발병하더라도 질병과 통증의 저속 진행을 목표로

일상 생활을 영위할 수 있지 않을까요?

정희원 교수님의 저속 노화 사회 실험처럼, 골관절염도 저속 진행 사회 실험을 꼭 해 보고 싶습니다.

저희가 능력이 부족해서 정희원 교수님처럼 크게 시작하지는 못하지만

일단 담벼락에 떠들어 대는 것부터 시작해 보겠습니다.

그 시작으로 현재까지 밝혀진 골관절염의 위험 요인을 시리즈로 글을 써 보면 좋겠다는 생각이 번쩍 들었습니다.

골관절염의 위험 요인 시리즈 안내

유전적 요인, 성별, 연령 처럼 우리가 통제가 불가능한 영역도 있습니다.

같은 생활 습관을 가지고 있지만, 아프리카계 흑인들이 백인들보다 무릎 골관절염 발병 가능성이 높습니다.

여성이 남성보다 골관절염에 취약합니다.

그리고 연령이 높을수록 골관절염 유병률이 높아집니다.

반면, 우리가 일상 생활에서 통제할 수 있는 것들도 있습니다.

우리가 통제 가능한 영역을 위주로 골관절염의 위험 요인을 시리즈로 만들어 보겠습니다.

[골관절염 위험요인 시리즈]

- 골관절염 위험 요인 1. “젋은이의 늙은 무릎”이 늘어나고 있습니다.

- 골관절염 위험 요인 2. “내 직업이 무릎을 아프게 만들고 있었다”

- 골관절염 위험 요인 3. “비만과 골관절염의 연결고리”

- 골관절염 위험 요인 4. “근육이 없으면 무릎이 고생합니다”

- 골관절염 위험 요인 5. “움직이지 않는 라이프스타일이 무릎을 망칩니다.”

- 골관절염 위험 요인 6. “무릎에 영향을 미치는 자세가 있어요?”