한 줄 요약

퇴행성 반월상 연골판(이하 ‘연골판’) 파열은 대부분 봉합 대상이 되기 어렵습니다.

부분 절제는 무릎 관절의 역학이 변경되어, 장기적으로 골관절염 위험을 최대 14배 높입니다.

“찢어진 걸 잘 다듬는 것”보다 “가능한 한 연골판을 최대한 보존”해야 합니다.

- 1편: 퇴행성 파열은 흔하지만, 통증과는 별개일 수 있습니다

- 2편(현재 글): 왜 ‘남겨야’ 하나 — 혈액공급(레드/화이트존)과 하중 분산, 절제(APM)의 장기 비용

- 3편: 수술이 ‘예외’인 경우 — 잠김과 MMPRT

- 4편: 보존 치료는 ‘프로그램’으로 — GLA:D 6주 로드맵

└ 바로 실천: GLA:D 신경근 운동 맛보기

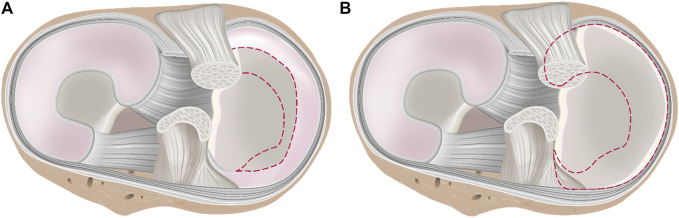

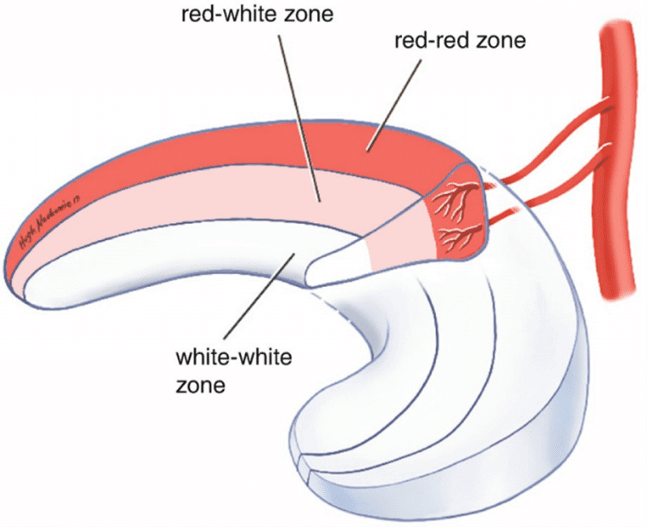

1) 퇴행성 연골 봉합? — ‘피가 통하느냐’가 관건

연골판은 가장자리 바깥 1/3(레드존)에만 혈류가 잘 통하고, 안쪽(화이트존)은 혈류가 거의 없습니다. 반월상 연골판도 연골처럼 주로 활액을 통해서 대사합니다. (관련 글 읽기 : 관절과 연골은 어떻게 대사하나?)

세포의 치유는 원활한 혈액 공급에 의해 결정됩니다. 주로 중앙부·내측부에 생기는 퇴행성 파열은 꿰매도 봉합이 어렵습니다. 대상 병변 자체가 봉합의 생물학적 조건을 충족하지 못하는 경우가 많기 때문입니다.

2) 연골판의 진짜 역할: 하중 분산·충격 흡수·윤활·안정성

연골판은 무릎에서 하중을 넓게 나눠주고(분산), 충격을 흡수하며, 관절 윤활과 안정성을 도와 연골과 뼈를 보호합니다.

반월상 연골판을 잘라내면(부분·전부 절제), 연골과 반월상 연골판의 접촉 면적이 줄어듭니다. 접촉면적이 줄어들면, 접촉압이 크게 올라 장기적으로 연골 손상과 골관절염 진행을 촉진합니다. 고전적 인체 연구에서 ‘전부 절제’ 시 접촉 면적 75% 감소, 최고 접촉압 235% 증가가 보고됐고, 다양한 부분절제 모델에서도 압력 상승이 일관되게 확인됩니다.

따라서 의학계에서는 외상성 반월상 연골 파열 수술에서도 “반월상 연골의 보존”이 제 1의 목표입니다.

요점: 깎아내면 순간 ‘덜 걸리적’거릴 수 있어도, 무릎 전체의 물리학은 악화됩니다. 반월상 연골판 부분 절제 시 골관절염 위험도는 최대 14배 증가합니다.

3) “매끈하게 다듬기=해결”이라는 착시

퇴행성 파열에서 흔한 처치 방법인 반월상 연골의 부분절제(APM)는, 운동치료나 가짜수술(샴)보다 우월하지 않다는 높은 수준의 근거가 누적돼 있습니다.

- 퇴행성 내측 파열 환자에서 반월상 연골 부분 절제술은 가짜 수술에 비해 나을 것이 없었습니다. (퇴행성 반월판 파열에 대한 관절경 부분 반월판 절제술 대 가짜 수술)

- 반월상 연골 부분 절제술 + 재활 vs 운동 치료 비교에서 유의한 장점 없음(지속 추적에서도 유사) (반월판 파열 및 골관절염에 대한 수술 대 물리 치료)

- 5년 추적 검사에서도, 운동치료는 반월상 연골 부분 절제술에 비해 열등하지 않음. 선택 1순위는 운동치료여야 함. (퇴행성 반월판 파열 환자에서 물리 치료 대 관절경 부분 반월판 절제술의 효과, ESCAPE 무작위 임상 시험의 5년 추적)

- 체계적 문헌고찰 : 중년 이상 퇴행성 무릎에서 관절경 수술의 이득은 3개월~6개월에서는 약간의 개선이 있으나, 최대 24개월부터는 유의미한 차이가 없습니다. (퇴행성 무릎에 대한 관절경 수술: 이점과 해로움에 대한 체계적 검토 및 메타 분석)

즉, ‘매끈하게 정리하면 좋다’는 직관은 과학적 근거와 어긋납니다.

특히 골관절염이 동반된 무릎에선 관절경 세척/ 부분 절제의 이득이 없거나 미미하다는 결론이 반복됩니다

4) 반월상 연골 절제의 장기 비용: 골관절염 가속화 · 인공관절 치환술 위험 증가

부분 절제는 향후 골관절염 진행 및 인공관절 치환술(TKA) 위험 증가와 연관됩니다.

다기관 관찰연구에선 반월상 연골판 부분 절제술 시행 그룹의 인공관절 치환술 위험이 약 3배 높았고,

다른 추적연구에선 전체 반월상 연골 절제 후 골관절염 위험이 수배~십수배 증가하는 소견도 제시됐습니다.

요지는 “많이 제거할수록 위험은 증가한다”입니다.

5) 그래서, 퇴행성 파열의 원칙은 보존입니다.

퇴행성 파열은 봉합의 생물학적 조건(혈류·조직질)이 나쁜 경우가 많아 봉합 자체가 불가능한 경우가 흔합니다.

반월상 연골판의 부분절제는 신중해야 합니다. 단기 증상 개선은 가능하나, 무릎의 접촉 역학 악화되어 골관절염 진행이라는 비용을 장기적으로 치르게 됩니다.

유럽 스포츠 의학, 무릎 수술 및 관절경 학회(ESSKA)의 퇴행성 병변에 대한 컨센서스는 표준화된 비수술 치료를 최소 3개월 시행 후에도 뚜렷한 기계적 증상이 지속되고, 골관절염의 증거가 발견되지 않을 경우에 한해서만, 제한적으로 부분 절제술을 권장합니다.

세계적 정형외과 학회의 가이드라인은 “가능한 한 연골판 조직을 남겨 무릎의 하중분산 기능을 지키자” 입니다.

6) 보존을 위한 실전 로드맵(요약)

“절제 대신 무릎 시스템을 바꾼다”는 생각으로 접근해 보세요.

- 교육

- 퇴행성 파열 자체가 통증의 유일한 원인은 아닙니다(1편 참조). 영상 소견보다 증상 경과와 기능 회복이 중요합니다.

- 운동(12주 목표)

- 신경근·근지구력·가동범위를 단계적으로 올리는 구조화 프로그램(예: GLA:D) 권장. 초기엔 통증 허용 범위에서 시작해 빈도와 강도를 서서히 올립니다. (자세한 프로토콜은 4편)

- 체중·하중 관리

- 체중 감량만으로도 무릎 하중이 뚜렷이 감소. 계단·쪼그림·장시간 하중 활동을 서서히 조절.

- 통증 조절(보조수단)

- 단기 약물(국소/경구 NSAID 등)·물리치료·가정용 보조수단은 운동을 지속하기 위한 수단으로 사용.

- 재평가 시점

- 지속적 ‘잠김’(locked), 수개월 보존치료에도 개선이 되지 않을 경우, 루트(MMPRT) 의심 등은 전문의 재평가 필요(3편에서 수술 ‘예외’ 기준 자세히 설명).

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. “매끈하게 다듬으면 덜 아프다던데요?”

A. 단기 체감은 있을 수 있습니다. 하지만 고품질 연구들에서 운동치료·샴수술과 비교해 장기 우월성은 없고, 장기적 골관절염 위험 증가가 문제입니다. 그래서 보존 우선을 권합니다.

Q2. “그래도 봉합은 좋은 거 아닌가요?”

A. 외상성(급성)·혈류가 있는 부위(레드존)에선 봉합이 해답인 경우가 많습니다. 봉합이 가능하다면, 봉합이 최선입니다. 퇴행성 파열은 위치·조직의 구조상 봉합 시술이 어려운 경우가 대다수입니다. 그래서 핵심은 ‘연골판을 최대한 남긴다’**는 것이 원칙입니다.

Q3. “수술은 언제 꼭 필요한가요?”

A. 관절이 실제로 ‘잠겨’ 펴지지 않는 경우(버킷핸들 파열 등)나, 루트 파열(MMPRT)로 연골판 기능이 상실된 경우 등 예외 상황입니다. (3편에서 상세히 다룹니다.)

더 읽기(근거·가이드)

- ESSKA 퇴행성 연골판 컨센서스(2016): 3개월간 보존적 치료 우선, 뚜렷한 기계적 증상에서만 제한적 수술

- 접촉역학 근거: 절제 후 접촉압↑·면적↓(최대 235%↑ 등) (반월판 절제술이 인간 무릎의 관절 내 접촉 부위 및 스트레스에 미치는 영향)

- 종합 리뷰(해부/기능): 연골판의 혈류·역할·치유 한계 (인간 무릎 반월판의 기초 과학)

- 수술 이득 제한 체계적 고찰: 중년 이상 퇴행성 무릎에서 관절경의 효과 제한 (퇴행성 무릎에 대한 관절경 수술: 이점과 해로움에 대한 체계적 검토 및 메타 분석)

시리즈 이어 보기