한 줄 요약

퇴행성 반월상 연골판 파열에서 수술이 필요한 경우는 무릎이 실제로 ‘걸려’ 움직임이 막히는 잠김(대개 버킷핸들 전위)과, 후방 뿌리 파열(MMPRT)로 연골판 기능이 상실된 경우가 대표적입니다. 반면, 환자가 느끼는 ‘딸깍/걸림’ 같은 주관적 기계적 증상만으로 수술을 정당화하기는 어렵다는 근거가 누적되어 있습니다.

- 1편: 퇴행성 파열은 흔하지만, 통증과는 별개일 수 있습니다

- 2편: 왜 ‘남겨야’ 하나

- 3편(현재 글): 수술이 ‘예외’인 경우 — 잠김(locked knee)과 MMPRT

- 4편: 보존 치료는 ‘프로그램’으로

└ 실천: GLA:D 신경근 운동 맛보기

1) “기계적 증상”의 오해 풀기: ‘느낌’과 ‘잠김’은 다릅니다

주관적 기계적 증상(마찰음, 간헐적 걸림)은 연골판 파열 외에 다양한 원인으로 생길 수 있습니다. 반월상 연골판 절제술 후에도 잠김 현상은 44%만 해결되었고, 마찰음은 68%에서만 해결이 된 결과가 있습니다.

또 다른 연구에서는 수술 전 기계적 증상이 있는 환자의 50%는 수술 후 12개월이 지난 후에도 여전히 기계적 증상이 존재한다고 보고한 사례도 있습니다. 환자의 주관적 기계적 증상이라는 느낌은 수술을 결정하는 중요 이유가 아니라는 반증입니다. (퇴행성 반월판 파열 환자의 무릎 관절경 적응증으로서의 기계적 증상: 전향적 코호트 연구)

객관적 기계적 증상, 즉 잠김(locked knee)은 무릎이 완전히 펴지지 않거나 특정 각도에서 물리적으로 막히는 상태를 의미합니다. 파열된 연골판이 관절 사이에 실제로 끼어서 생깁니다. 이때는 수술적 복원이 타당합니다.

포인트: 느낌만으로는 수술 적응증이 아니고, 물리적 막힘(잠김)이면 수술 논의가 필요할 수 있습니다.

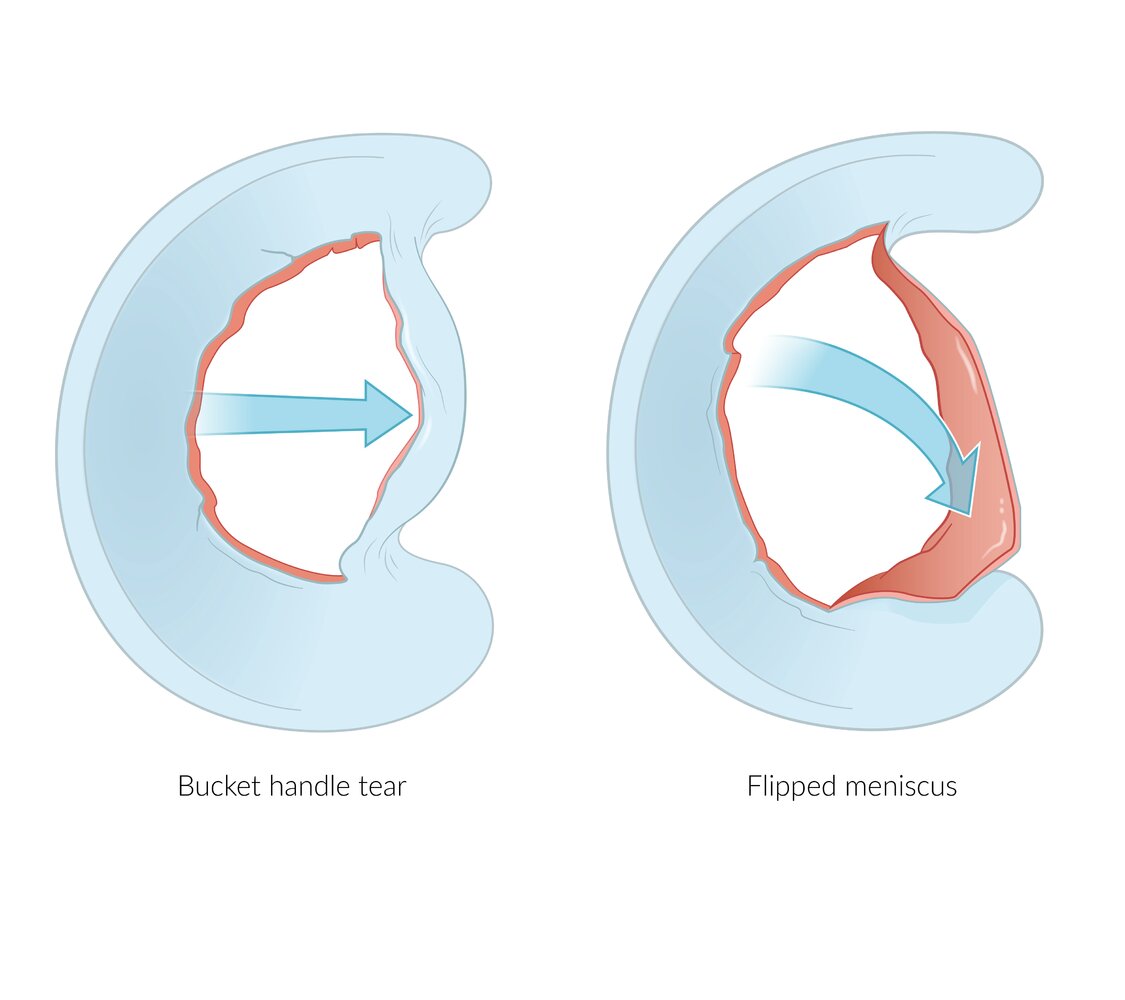

2) 잠김(locked knee)의 대표 원인: 버킷핸들(bucket-handle) 파열

버킷 핸들 파열, 또는 양동이 손잡이 파열은 찢어진 연골판 조각이 안쪽으로 뒤집혀서 관절 중앙에 물리적 장애물을 만드는 형태의 파열입니다.

관절이 펴지지 않는 잠김이 지속되면 수술적 봉합 또는 제한적 절제를 논의합니다. 급성 외상성 버킷핸들에선 봉합으로 연골판을 가능한 보존하는 전략이 우선입니다

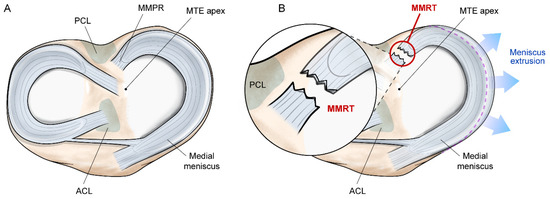

3) 후방 뿌리 파열(MMPRT): 연골판 기능 상실로 보는 예외

아래 그림처럼, 반월상 연골판이 있어서 무릎의 경골 대퇴골 접촉 면적이 확대되어 접촉 응력이 감소합니다. 또한 반월상 연골판은 수직 압축 응력이 수평 후프 응력으로 변환시키는 역할을 합니다.

반월상 연골판의 루트는 연골판이 하중을 띠처럼 잡아주는 ‘후프 스트레스’를 잡아주는 핵심 부위입니다. 루트가 끊기면 압력 분산 기능이 ‘사실상 전체 반월상 절제’와 비슷하게 무너져 관절면 접촉압이 급상승하고, 연골판 탈출(Extrusion)과 골관절염 급진전이 뒤따를 수 있습니다.

의료계에서는 심각한 방사선적 골관절염이 확인되지 않는 상태((KL 등급 ≤2)라면, 봉합술이 연골판 탈출 최소화, 통증 및 기능 개선, 골관절염 진행 억제에 유리하다는 근거가 축적되고 있습니다. 무릎 관절의 정렬(O자 다리), 연령, 연골 상태 등 동반 요소에 따라 고위 경골 절골술(HTO) 병행이 논의될 수 있습니다.

4) ESSKA 컨센서스 : 골관절염에는 관절경 금기, 그 외엔 보존 우선

퇴행성 병변에 대한 ESSKA 컨센서스는 이미 1편에서 말씀드린 바와 같이 (1편으로 이동하여 읽기)

- X-ray로 골관절염 정도를 먼저 확인하고,

- 골관절염이 확인되는 경우 관절경 수술은 금기입니다.

- 골관절염이 없더라도 퇴행성 병변에 대해서는 표준화된 보존 치료를 3개월 시행하는 것이 원칙입니다.

- 표준화된 보존 치료 후에도 증상이 지속되고, 뚜렷한 기계적 잠김이 있는 케이스에서만 제한적으로 수술을 고려합니다.

5) “수술 예외”를 한눈에: 의사결정 체크리스트

아래에 체크리스트를 두었습니다. 해당되면 전문의 진료에서 수술을 논의할 근거가 됩니다.

- 지속적인 잠김이 있다

- 무릎이 펴지지 않거나 특정 각도에서 물리적으로 막힘 → 버킷핸들 의심(MRI로 확인 후 봉합 또는 제한 절제).

- 후방 뿌리 파열(MMPRT)로 연골판 기능 상실 소견

- 연골판 탈출, O자형 휜다리, 골관절염 진행 정도 등을 종합 판단 → 골관절염 진행이 심하지 않으면 봉합 고려, O자형 휜다리 문제 땐 근위경골절골술과 연골판 봉합 수술 고려.

- 골관절염 진행 정도가 심각하지 않다

- KL 3–4 등 진행성 골관절염이면 관절경 수술 금기

- 보존 치료를 3개월 이상 성실히 시행했는가

- 교육·운동(신경근)·하중 관리·증상 조절을 충분히 실행했는지 확인(4편 로드맵).

- 그래도 기능 장애가 뚜렷하면 예외적 수술을 검토.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 무릎이 ‘딸깍’거려요. 수술해야 하나요?

A. 대부분은 아닙니다. 주관적 기계적 증상은 수술 결과를 예측하지 못하며 진단 가치가 낮습니다. ‘잠김’처럼 펴지지 않는 상태가 아니면 우선 보존 치료가 표준입니다.

Q2. 잠김이면 바로 수술인가요?

A. 지속적 잠김은 버킷핸들 전위 가능성이 높아 수술적 정복/봉합 또는 제한 절제를 논의합니다. 진단은 X-ray·MRI·진찰을 종합합니다.

Q3. MMPRT는 꼭 봉합해야 하나요?

A. KL 등급 3등급 이상의 골관절염이 아니고 정렬이 비교적 정상이면 봉합의 이점(통증·기능·탈출 감소·퇴행 억제)이 보고되어 있습니다. 다만 연령, MRI상 연골 상태, 하지 정렬, 수술 후 엄격한 재활 프로그램 준수 가능 여부에 따라 치료 전략이 달라집니다.

Q4. OA가 심한데도 관절경으로 다듬으면 안 낫나요?

A. 진행성 OA에서는 관절경(세척 및 외곽 절제)의 이득이 매우 제한적입니다. 가이드라인은 금기에 가깝습니다.

참고 자료

- ESSKA 퇴행성 연골판 컨센서스(2016): 3개월간 보존적 치료 우선, 뚜렷한 기계적 증상에서만 제한적 수술

- 기계적 증상은 원인이 다인적일 수 있습니다(2023): 기계적 증상 재평가: 주관적 ‘걸리는 느낌’의 낮은 진단/예후 가치

- 루트 파열 시 반월판 기능 회복을 목표로 하는 외과적 수술 (2025) : 접촉압 증가·탈출·골관절염 진행 요인, 적응증 있는 경우 봉합 권장.

시리즈 이어 보기