한 줄 요약(리드)

MRI에서 보이는 퇴행성 파열은 중‧장년층에서 매우 흔하고, 무증상인 경우도 많습니다.

MRI에서 보이는 반월상 연골판의 퇴행성 파열은 골관절염의 ‘초기 신호’로 해석되며, 치료의 첫걸음은 수술이 아니라 보존적 접근입니다

- 1편(현재 글) — 퇴행성 파열은 흔하지만, 통증과는 별개일 수 있습니다. 영상은 ‘신호’로 보고 보존 치료를 우선합니다.

- 2편: 왜 ‘남겨야’ 하나 — 연골판의 혈액공급(레드/화이트존)과 하중 분산 기능, 부분절제(APM)의 장기 비용을 정리합니다.

- 3편: 수술이 ‘예외’인 경우 — 잠김(locked knee)과 후방 뿌리 파열(MMPRT)처럼 연골판 기능 상실이 뚜렷한 상황을 구체화합니다.

- 4편: 보존 치료는 ‘프로그램’으로 — OA 보존 치료와 같은 길. 교육·운동·체중관리·통증조절을 구조화합니다.

└ 바로 실천: GLA:D 신경근 운동 맛보기

왜 이 글을 쓰나요?

저는 의료인이 아닙니다.

다만 국내외 가이드라인과 연구를 꼼꼼히 읽고, 과장되지 않은 정보를 전하고 싶습니다.

인터넷에는 “MRI에 파열 → 수술” 같은 조언이 많지만, 실제로는 그렇게 단순하지 않습니다.

1) 외상성 vs 퇴행성: 같은 ‘파열’이라도 결이 다릅니다

- 외상성(급성): 갑작스러운 방향 전환, 급정지, 무릎의 뒤틀림 등 특정한 사건 이후 갑자기 통증 및 무릎 잠김이 발생하는 경우입니다. 젊은 연령대 비율이 높고, 반월상 연골판의 봉합을 우선 검토합니다.

- 퇴행성(만성): 뚜렷한 사건 없이 조직이 약해지며 생깁니다. MRI 상에서 반월상 연골판의 수평/복합 파열 형태가 흔하고, 관절 주변의 다른 변화(골관절염의 초기 신호)와 함께 관찰되기 쉽습니다.

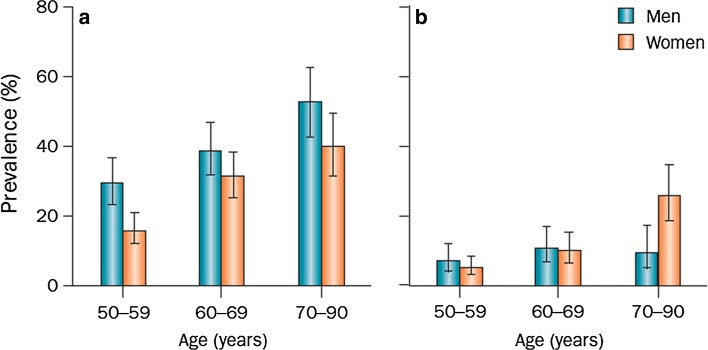

2) 얼마나 흔한가? “생각보다 정말 흔합니다”

대규모 지역 기반 MRI 연구에 따르면 중년 이후 무증상 무릎에서도 반월상 연골판의 파열은 매우 흔합니다. 예를 들어, 50대 여성의 약 19%에서 70–90대 남성의 경우 56%까지, 무증상 파열 유병률이 보고됐습니다.

즉, 반월상 연골판 파열이 곧 통증의 직접 원인이라고 단정하기 어렵다는 뜻입니다.

요점: MRI에서 반월상 연골판 파열이 보였다고 해서, 그게 지금 아픈 원인이라고 단정할 수는 없습니다.

3) “퇴행성 변화=골관절염의 조기 신호”라는 관점

권위 있는 리뷰는 퇴행성 반월상 연골판 파열을 골관절염의 초기 단계 신호로 해석하자고 제안합니다.

반월상 연골판의 파열 자체를 ‘적’으로 보고 없애기보다, 무릎이라는 시스템 전반—체중, 근력, 신경근 조절, 관절 내부 염증—을 함께 보자는 관점입니다.

4) 첫 검사: X-ray가 먼저, MRI는 선택적으로

ESSKA(유럽 스포츠무릎학회) 컨센서스는 반월상 연골판의 퇴행성 의심 시 X-ray를 1차로 권고하고, MRI는 선별적으로 촬영하라고 제시합니다.

영상 소견보다 증상 경과와 보존적 치료 반응이 더 중요한 의사결정 자료가 되기 때문입니다.

다음으로 읽기: 2편 – 왜 ‘남겨야’ 하나 | 예외 상황이 궁금하다면 3편 – 수술이 필요한 경우 | 바로 실천은 GLA:D 맛보기

5) 그래서, 지금 무엇을 해야 하나?

A. 당장 수술을 떠올리기보다 ‘보존적 치료’를 시작

- 교육: 반월상 연골 파열이 항상 통증 원인이 아님을 인지해야 합니다. 무릎 관절이 전반적으로 골관절염이 진행되고 있다는 초기 신호일 수 있음 이해해야 합니다.

- 운동: 통증 허용 범위 내 근력·신경근(균형/자세) 훈련 시작해야 합니다.

- 체중 관리: 작은 감량도 무릎 하중을 뚜렷이 줄입니다.

- 통증 조절: 필요 시 단기적으로 소염진통제와 물리치료, 의료기기 등의 수동적 처치로 운동을 지속할 수 있게 도움을 받을 수 있습니다.

B. 언제 추가 평가가 필요할까?

- 밤에도 깰 만큼 통증이 지속, 무릎이 ‘잠겨서’ 펴지지 않음, 혹은 보존적 치료 3개월에도 통증의 변화 없다면 → 전문의 재평가를 권장합니다. (잠김·루트 파열·정렬 문제 등 예외 상황은 3편에서 자세히 설명)

6) 자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. MRI에서 파열이 발견되어도, 아픈 원인이 반월상 파열이 아니라구요?

A. 네. 무증상 파열이 생각보다 흔합니다. 통증은 관절 안의 여러 변화가 복합적으로 만들어냅니다. 그래서 우선은 보존적 치료가 표준입니다. 3개월간 보존적 치료를 통해서도 통증 해결이 되지 않을 경우에, 다음 단계로 진행합니다.

Q2. 퇴행성이라도 파열을 그냥 두면 더 찢어지지 않나요?

A. 2편에서 추가로 설명드리겠지만, 단순히 부분 절제하는 것의 이익이 운동 치료에 비해서 우월하지 않습니다. 핵심은 무릎 전체의 하중·근육·움직임 패턴을 개선하는 겁니다.

Q3. 그럼 수술은 언제 하나요?

A. 3편에서 보다 구체적으로 말씀드리겠지만, 잠김(locked knee) 같이 도저히 움직임이 불가능한 경우, 혹은 후발 뿌리 파열처럼 반월상 연골판의 기능을 완전히 상실하게 되는 경우와 같은 예외적 상황에서 수술을 권장하라는 것이 세계적 정형외과 학회의 권고 사항입니다.

이 시리즈를 통해 얻을 수 있는 것

- 퇴행성 반월상 연골 파열시 ‘통증=파열’ 등식을 의심하고, 골관절염의 초기 신호로 해석하는 관점

- 반월상 연골판 보존의 생물학적 근거(혈류·하중 분산)와 부분 절제 시의 장기적 비용 이해

- 정말 수술이 필요한 예외(잠김, MMPRT)의 구체적 기준

- 말이 아닌 ‘프로그램’으로 실행하는 보존 치료(교육·운동·체중관리·통증조절)

👉 2편 보러 가기 | 3편 보러 가기 | 4편 보러 가기 | GLA:D 신경근 운동 맛보기

참고·근거

- 반월상 연골판 무증상 파열 통계 (중년 이상 MRI 연구)

- 반월상 연골판의 퇴행성 파열은 골관절염의 강력한 초기 신호입니다.

- ESSKA 퇴행성 반월상 연골에 대한 컨센서스 : 3개월간의 보존적 치료 후 MRI촬영, 골관절염 근거 없을 경우에만 부분 절제술 고려

- 반월상 연골의 부분 절제술은 보존치료 및 가짜 수술 대비 우월하지 않습니다.

- 미국 정형외과 학회(AAOS)는 골관절염 환자에게 관절경적 세척 및 정돈술을 권장하지 않습니다.